Анна Матвеева поняла, почему один человек не может быть лучше другого

Рассказ «Обстоятельство времени» Анны Матвеевой заставляет вспомнить дебют Виктории Токаревой. С первых страниц запоминаемая индивидуальная манера повествования, убийственно точно расставленные сюжетные акценты. У Матвеевой главная героиня «Е.С.» преподает школьникам Гаршина, у Токаревой — «француз» Валентин зачитывает фрагменты из Рабле. А до них до всех чеховский учитель словесности говорил о Лессинге и страдал от пошлости. Читателю остается озадаченно следить за прихотливой линией преемственности русской литературы:

«Всё громче и громче произносит Е.С. слова о роли Гаршина в русской литературе, всё методичнее и яростнее стучит Ваня о стенку. И вдруг замолкает, и в класс нежным облаком спускается благословенная тишина. Так бывает после целого дня ремонта у соседей — когда после сверления мозгов, ударов по затылку и скрипу костей внезапно наступает восхитительная пауза, и для счастья уже не надо больше ничего — даже любви и денег».

Такой текст, как «Обстоятельство времени», вполне мог бы прославить автора по токаревской модели. То есть «проснуться знаменитой после журнальной публикации». Можно было бы даже обойтись без тех же подробностей: журнал с токаревским рассказом «День без вранья» взяла с собой в поезд известная актриса, по ее рекомендации его прочел известный режиссер, потом последовал заказ на сценарий — и всесоюзная слава.

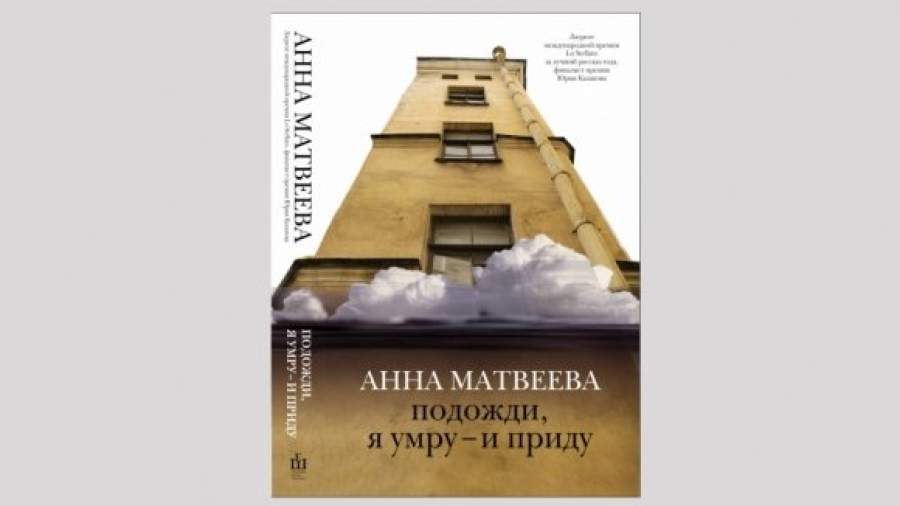

Рассказ Матвеевой тоже был признан, причем профессиональным сообществом: он вошел в финал премии имени Казакова. А еще два текста из сборника сейчас претендуют на премию за лучшую повесть. Притом что Анна Матвеева — отнюдь не дебютантка, в ее активе документальная повесть «Перевал Дятлова», романы «Небеса», «Есть!», сборники «Па-де-труа», «Голев и Кастро».

Почему «сегодняшней Токаревой» не грозит всероссийская слава — это скорее вопрос не писательской конкуренции, а соперничества эпох. На смену временам, когда граждане составляли благодарную читательскую массу, выбирающую между прозой Токаревой, И. Грековой или Петрушевской, пришла вечная битва самих «читателей». Об этом — проза Анны Матвеевой. И сама она — подвижный, чуткий рефери.

Словно принимая вызов из прошлого, Анна Матвеева добрую половину своих сюжетов посвящает соревнованию, борьбе, сражению. Все остальные тексты повествуют об увядании и деградации: «Время было нежным, безжалостным и таким тихим, что Е.С. не сразу разобрала слова, которые оно произносит. Потерпи еще немного, и этот день придет. А потом пройдет и он, но ты об этом уже не узнаешь». Матвеевой удается и погрустить с победившим, и порадоваться с проигравшим.

В по-аксеновски печальном рассказе «На озере» мальчик наблюдает, как его любимый папа проигрывает некоему «Глебсону». В повести «Под факелом» веселая молодая компания собирается встретиться через 20 лет у статуи Свободы. Кто-то из них действительно добирается до Нью-Йорка: но оценки выставить никому не удается. «Отличники» и «двоечники» постоянно меняются местами. Главное незабываемое ощущение, которое доводится испытать каждому, — это когда тебе выпадает явно чужой экзаменационный билет.

Одна из лучших повестей сборника так и называется — «На войне». Действие происходит в мирное время, в сегодняшнем Екатеринбурге. Пикировка между героинями начинается буквально с детского сада. И как ей не начаться, если в этом заведении на полном серьезе проводят конкурс «Маленькая мисс Детский сад».

Героиням предстоит все время выяснять, кто из них лучше танцует хип-хоп, а заодно — и кто лучше делает все остальное. Разве что в это «остальное» не входит разбор прозы Гаршина. Скорее туда войдут компьютерные игры. По признанию самой писательницы, в заглавии сборника она процитировала слова сына: «я умру — и приду» означает «сделаю паузу в игре».

Нынешняя жизнь хороша потому, что хотя бы обещает молодым персонажам возможность самовыражения. И одновременно плоха тем, что у школьниц помимо справедливых судий есть еще одноклассник Ваня, который за деньги может посодействовать нужному решению вопроса. И только представители старшего поколения способны остановить эту гонку на уничтожение, объяснив, что «один человек может быть лучше другого только до поры до времени. Потом он все равно начинает в чем-то уступать».