Столичный Новый Манеж стал большой лавкой

В Новом Манеже в Москве открылась выставка «Всё на продажу»: вывески, убранство витрин, рекламные плакаты, знамена ремесленных цехов, кассовые аппараты и весы — всё, что составляло гордость и дореволюционной торговой лавки, и советского магазина.

Посетитель чувствует себя, как в сказке Андерсена «О том, как буря перевесила вывески». Перевесила она их в строгом музейном порядке, снабдив каждую табличкой. Только выбирать практически не пришлось: памятников такого рода сохранилось мало, из запасников Музея истории Санкт-Петербурга, Музея истории Москвы, Исторического музея, Музея архитектуры имени А.В. Щусева, Музея В.В. Маяковского и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга «выгребли» практически всё.

Кроме пренебрежения коллекционеров, вывески убивали уличные условия. Живопись на жести, даже попав в музей, не всегда поддается реставрации. Тем не менее сохранившиеся экземпляры дышат жизнелюбием.

«Живая рыба» сохранила свою «живость» с начала ХХ века, а вертикальное панно «Ветчина — колбаса» показывает эволюцию мясопродукта от первого к второму так, что чувствуешь запах колбасной лавки.

«Живая рыба» сохранила свою «живость» с начала ХХ века, а вертикальное панно «Ветчина — колбаса» показывает эволюцию мясопродукта от первого к второму так, что чувствуешь запах колбасной лавки.

Рекламный плакат конфетно-шоколадной компании «М. Конради, Санкт-Петербург» рассказывает историю флирта: галантный кавалер угощает даму не то зефиром, не то засахаренным мармеладом.

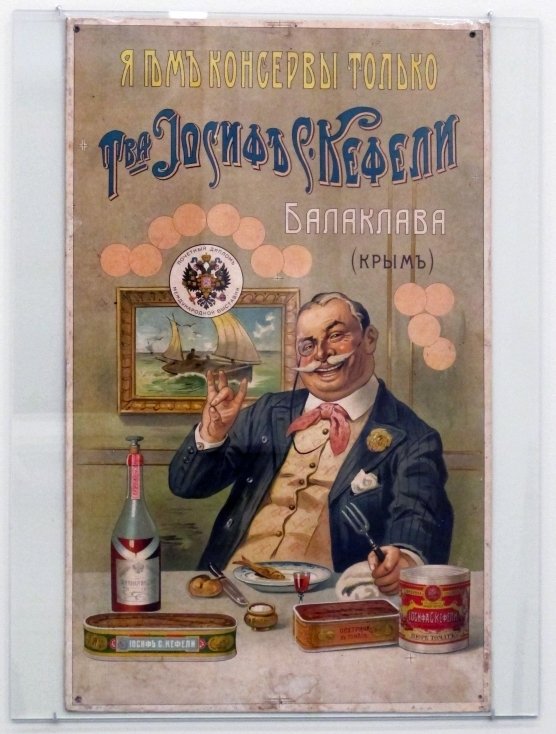

«Я ем консервы только товарищества Иосифа С. Кефели (Балаклава, Крым)», — сообщает холеный усач, восседающий за уставленным сардинами и «осетриной в томате» столом.

Папиросы и виноград объединяются на витражной витрине табачно-фруктового магазина. Знамена ремесленных цехов — шляпно-шапочного, квасного, булочного, «перчатного» — украшены золотыми нитями и геральдической символикой: явно, что мастера и жили неплохо, и делом своим гордились. С картинами соседствуют объемные муляжи бараньей ноги, циклопической перчатки или огромного кренделя.

Папиросы и виноград объединяются на витражной витрине табачно-фруктового магазина. Знамена ремесленных цехов — шляпно-шапочного, квасного, булочного, «перчатного» — украшены золотыми нитями и геральдической символикой: явно, что мастера и жили неплохо, и делом своим гордились. С картинами соседствуют объемные муляжи бараньей ноги, циклопической перчатки или огромного кренделя.

Рядом с безымянными композициями на темы хлеба и мяса — «Хлебы на зеленом» Кончаловского. Вывеска вдохновляла Бориса Кустодиева, Наталью Гончарову и Михаила Ларионова. Они шли от искусства к вывеске, но и вывеска проложила путь к искусству.

Несколько работ Пиросмани можно увидеть здесь же. Как и табличку «Дача продается», отлитую в металле. Сегодня желание увековечить данное объявление кажется странным, может, и дачи той давно нет. Впрочем, современный билборд с аналогичным объявлением и номером телефона наверняка обходится заказчикам дороже.

Экспонаты времен победившего социализма вызывают приступ ностальгии. Как, например, «образцы принимаемых стеклобутылок, имеющих залоговую стоимость». Многие ведь уже подзабыли, чем бутылка для минералки отличалась от пивной бутылки, а «тот самый вкус», обещанный современной рекламой, на самом деле далеко не «тот».

Выставка открыта до 17 марта.