«Мы дадим премию поэту, от которого еще нет оскомины»

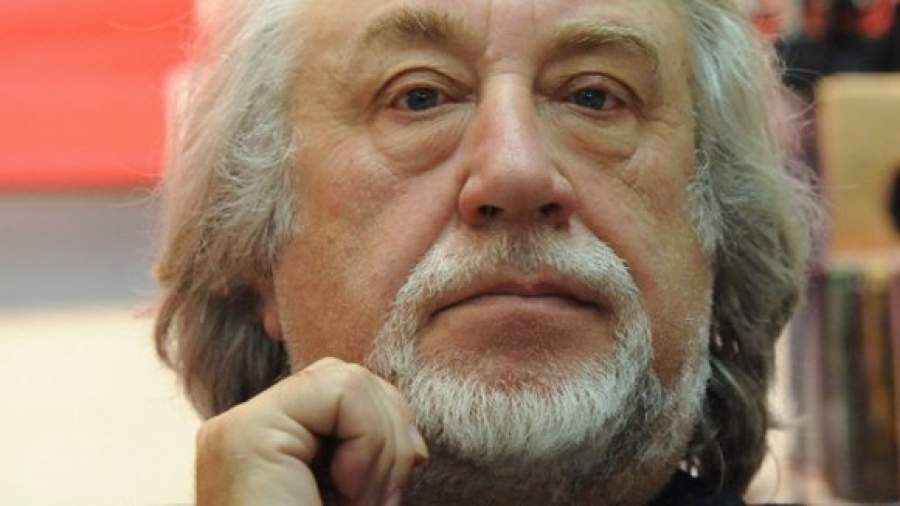

17 мая в Москве будут объявлены первые лауреаты новой премии «Парабола», учрежденной к 80-летию со дня рождения Андрея Вознесенского его вдовой Зоей Богуславской. Корреспондент «Известий» побеседовал с одним из членов жюри, знаменитым поэтом Юрием Кублановским.

— Почему вы согласились войти в жюри премии «Парабола»?

— Я знал Вознесенского с отрочества. Еще в 1962 году я, мальчишкой, бежал к нему из Рыбинска, чтобы поддержать его после хрущевских погромов. Наши отношения уходят корнями еще в начало 1960-х. Но потом наши творческие судьбы разошлись. Он все же был шестидесятник, а я стал автором «тамиздата», эмигрантом. Но в последние годы мы оказались соседями в Переделкино. Он тяжело хворал: не скажу, чтобы мы сблизились, но теплое мое отношение к нему возобновилось. Оно, в общем-то, никогда не менялось.

Где-то месяца четыре назад Зоя (Богуславская. — «Известия») предложила мне войти в жюри такой премии. Это был очень приятный разговор, я ей прочитал стихотворение «Парабола», которое помню с ранней юности: «Жила-была девочка, рядом в квартале. / Мы с нею учились, зачеты сдавали...». Так мы и договорились. Надеюсь, эта инициатива будет успешной.

— В 2008 году в последний раз была вручена Литературная премия имени Пастернака, учредителем которой был Андрей Вознесенский. «Парабола» — продолжение той премиальной истории?

— Думаю, Зоя учитывает опыт пастернаковской премии. Я-то впервые вхожу в премиальное жюри. Хотя у этой премии, конечно, есть свое лицо. Самое трудное — выбор лауреата. Сейчас премий уже больше, чем произведений по-настоящему талантливых, заслуживающих поощрения. Готовясь к встрече жюри, я прочитал сборник «Поэтический путеводитель по городам «Культурного альянса», подготовленный Вячеславом Курицыным и Андреем Родионовым, и «День поэзии» за 2012 год. Это два представительных поэтических форума противоположной направленности.

«Поэтический путеводитель» нацелен на поиски принципиально нового, со всем хорошим и дурным, что в этом есть. «День поэзии» представляет традиционалистский подход. В одном случае — много пошлятины: часто людям не о чем писать, кроме как о сексуальной ориентации или о матерщине. В другом — много эклектики. Так что выбрать трудно.

— Много ли нашлось имен?

— По правилам премии мне нужно выдвинуть одного поэта, одного прозаика и два фильма. Дальше будем выбирать из общего списка.

— Если обозначены два полюса, возможно ли возникновение чего-то нового, третьего?

— Эти попытки уже были. Назову вам два имени, Денис Новиков и Борис Рыжий. К сожалению, обоих этих поэтов уже нет в живых, их сломали 1990-е годы. В их поэзии как раз совмещались традиционализм и свежесть. Я как раз нашел очень интересного поэта, продолжающего традицию Дениса Новикова. Но назвать его имя пока не могу.

— Насколько сложнее будет выбирать в других номинациях, например, в прозе, кинематографе?

— К сожалению, современная русская проза по многим причинам не кажется мне чем-то особенно притягательным. Для меня не так просто взять большой талмуд современного автора, скажем, Быкова или Латыниной. Мне интереснее перечитать Кафку. А фильмы я все же смотрю, сейчас есть очень интересное кино.

— Может ли премия сделать автора популярным вне зависимости от сложности его творчества?

— Мне трудно сказать, поскольку я получал не много премий. Премии — результат определенной политики, лоббирования. Но, конечно, она способствует рекламе. Нобелевская премия продвинула Иосифа Бродского. Например, во Франции его не знали. Сначала критика чрезвычайно возмущалась, считала это результатом лоббирования нью-йоркской академической общественностью. Но затем с этим свыклись.

Наши премии носят более материальный характер. Но и «продвижению в массы» тоже способствуют. Надеюсь, мы дадим премию не слишком известному поэту, от которого еще нет оскомины, тогда и поможем ему в дальнейшем издании его книг.

— В вашем дневнике, недавно опубликованном в журнале «Новый мир», тоже упоминается нобелевка: Умберто Эко не понимал, за что ее получил Бродский, пока «однажды случайно не подсмотрел, как тот слушал Брамса в Карнеги-холле. И понял — что дали не напрасно…». Насколько признание зависит от качества перевода или от случайности?

— По существу поэзия не переводима. Переводима драма, то, в чем есть интрига и сюжет. А лирическое стихотворение, допустим, позднего Мандельштама перевести адекватно невозможно, энергетика сохраняется только в оригинальном тексте. То, что Умберто Эко не мог понять Бродского, — более чем естественно.

— В том же «Дневнике» вы коротко говорите об уходе Вознесенского. Со дня его смерти прошло несколько лет, что за это время изменилось в оценке его творчества?

— «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстояньи». Я сейчас сам после многих лет более чем шапочного знакомства прочитал том его стихов и увидел, какая мощная у него ассоциативная сила. Некоторые образы теперь навсегда со мной. К тому же это была ностальгическая встреча с собственной молодостью. Когда-то я бредил стихами Вознесенского. Для меня он был преемником раннего Маяковского, которого я обожал. Тогда, в начале 1960-х, выискивалось всё, что отличалось бы от соцреалистической «серятины».

Когда в журнале «Знамя» я прочитал стихи Вознесенского, они произвели на меня огромное впечатление. Потом, когда стали открываться Пастернак, акмеисты, Ходасевич, у меня появились другие приоритеты. Но первоначальный огонь, который мне дала поэзия Вознесенского, остался и сейчас.

— Вы с Вознесенским были соседями по Переделкино, насколько изменилась тамошняя жизнь?

— Тогда Переделкино было заповедником. Поселок находился под крылом Союза писателей, который был идеологическим подразделением коммунистической власти. Так что денег на него не жалели: это действительно чувствовалось, в лучшем состоянии были и дачи, и леса. Сейчас больше запустения.

Но тогда и проще жили. Я помню, приехал мальчишкой к Вознесенскому, они жили в старом корпусе переделкинского Дома творчества: маленькая комната, удобства в коридоре. Но все равно это казалось чем-то роскошным. Я хорошо помню то зимнее свидание. Зоя была в спортивных штанах с лампасами. Я читал свои юношеские опыты, от которых сейчас ничего уже не сохранилось.

— Но тогдашняя атмосфера все же сохранилась?

— Главное все же внутри домов. Я и сам здесь живу уже 20 лет. Когда я переступаю порог своей дачи, где жил партийный деятель Алексей Рыков, а потом разные соцреалисты, я вхожу в свою среду. Если раньше Переделкино казалось мне номенклатурным гнездом, то теперь, в своем запустении, оно мое. Когда я встречаю здесь Олега Хлебникова, Женю Рейна, чувствую наше поэтическое единение. Нет, нельзя сказать, чтоб это было запущенное место.

— Но так о Переделкино стали говорить после нескольких пожаров: в одном сгорел архив Анатолия Рыбакова, в другом погиб литературовед Олег Михайлов.

— Пожары случаются всегда и повсюду. Оба пожара, о которых вы говорите, произошли по вине насельников этих домов. Другое дело, администрации давно пора обеспечить нас элементарными противопожарными средствами. В этом смысле мы все сидим на пороховой бочке.