«Упражнения на концентрацию освобождают от повседневной грязи»

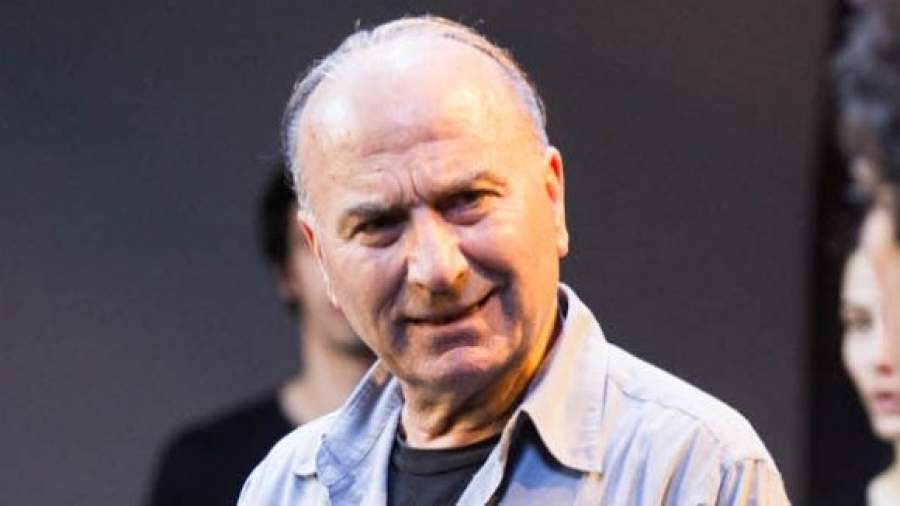

В Александринском театре начались репетиции пьесы «Конец игры» («Эндшпиль») Сэмюэла Беккета. На постановку приглашен выдающийся греческий режиссер Теодорос Терзопулос, основатель и руководитель афинского театра «Аттис». С мэтром встретился корреспондент «Известий» Евгений Авраменко.

— Вы известны в России как специалист по древнегреческой трагедии — в 2006-м поставили в Александринке «Эдипа-царя» Софокла. Почему вы решились на Беккета, которого относят к театру абсурда?

— Это не мое решение, а предложение Валерия Фокина (худрук Александринского театра. — «Известия»), которое я принял с огромной радостью. Любой материал, который я ставлю, всегда как-то связан с древнегреческим театром.

Первый драматург, выведший меня с античной платформы в XX век, — Хайнер Мюллер, с которым я познакомился в театре «Берлинер Ансамбль», где проходил стажировку. Мюллер обращался к античным сюжетам, перерабатывая их с современных позиций. Поставив ряд его пьес, я стал обращаться к другим близким нам по времени авторам. Среди них и Беккет, с драматургией которого я хорошо знаком. И, надо сказать, она имеет много общего с древнегреческой трагедией. Беккета можно назвать наследником Эсхила.

— Что же он унаследовал?

— В пьесах, которые я выбираю, всегда есть философское измерение. А еще — преодоление повседневности, превосходство над ней. Это изначально присуще трагедии. Герой древних пьес стремится перерасти самого себя (недаром актеры поднимались на котурны и надевали маски). Он вступает в контакт с самим Богом — как с силой, которая больше, чем он.

Это общение не нужно понимать мелко, обывательски: в нем нет покорности, напротив, персонаж даже конфликтует с высшими силами. У Беккета подобная ситуация — с той поправкой, что этих высших сил нет. Но тем не менее его пьесы масштабны, в их основе великие идеи.

— Кто же вам более близок: Эсхил с присутствующим Богом — или Беккет с отсутствующим?

— Оба. Эсхил как бы говорит: ищи Бога и стремись к Нему. Но в XX веке место Бога оказалось занято: Полом Гетти, банком, президентом, мэром, кем угодно. Даже тот, кто просто одалживал деньги, хотя бы на час, становился Богом. А у Беккета это «свято место» никто не занял, даже какой-нибудь мэр. Там одно сплошное Ничто. Мир как тамбур между жизнью и смертью.

Беккет как бы говорит: если высшей силы нет, ищи сущность жизни. Может, даже через смерть. Подружись со смертью. И Эсхил, и Беккет — экстремальные драматурги. В том смысле, что Абсолют — или его отсутствие — играет у них решающую роль.

— В «Конце игры» есть женский персонаж, а у вас все роли репетируют мужчины. Почему?

— Я бы не сказал, что у Беккета персонажи. Они скорее порождения болезненной фантазии, материализовавшиеся грезы, они — материал. В начале спектакля будет такая мизансцена: какие-то клошары раздают друг друг роли, договариваясь, кто кого будет играть.

Так я понимаю название пьесы — «Эндшпиль». Бездомные люди, отрезанные от всего, начинают разыгрывать перед нами жизнь. У них нет цели, нет будущего. Можно сказать, что эти клошары оттягивают свою смерть с помощью скетчей. Они бесконечно движутся в конце, который никогда не кончается.

— Вы не боитесь, что русскому зрителю этого не понять? Не случайно ведь, что в российском репертуаре Беккет почти отсутствует, как, кстати, и Хайнер Мюллер.

— Так это же я и поставил впервые в России Мюллера! Лет 20 назад. Пьесу «Квартет» по «Опасным связям» де Лакло с Аллой Демидовой и Димой Певцовым.

Я не соглашусь с тем, что русский актер не хочет играть в пьесах Мюллера, Беккета или, скажем, Жана Жене, а русский зритель не хочет смотреть. Нет, хочет, я это знаю. Но барьер существует: думаю, благодаря тем, кто убежден, что подобная эстетика не соотносится с российской ментальностью. Чтобы играть такую драматургию, в актере должен произойти сдвиг: не только в психологии, но и в технике.

Если бы в театральных вузах осваивали опыт названных авторов, а гостеатры включали бы их в репертуар, актеры поняли бы, что этот материал требует особого подхода. Его не раскроешь ключами, которые подходят к Чехову или Достоевскому.

Валерий Фокин, который стремится к подобному сдвигу на территории своего театра, делает большое дело. Я ему очень благодарен. Фокин как бы говорит зрителю: посмотрите что-нибудь другое, непривычное. И подмигивает актерам: научитесь по-другому играть.

— Алла Демидова, посвятившая вам главу в своей книге, пишет, что психическую энергию, что идет со сцены на ваших спектаклях, воспринимаешь как бы неким внутренним органом. Как вы пробуждаете этот «орган» в актерах и зрителях?

— Что касается Аллы, то с ней я работал на протяжении многих лет и поставил, помимо «Квартета», «Медею-материал» Мюллера и «Гамлет-урок» по Шекспиру. Наше сотрудничество было потрясающим, оно сложилось на самых глубоких уровнях. Алла — великая, а, возможно, и самая великая глава в моей художественной жизни. Я считаю ее уникальной актрисой века, сокровищем русского искусства. Я ей очень обязан и многому у нее научился, но и она впитала мою систему.

Когда Аллу спрашивают о моем методе, она, по-моему, точно формулирует его. Она говорит об очень простых вещах. О технике, где нет никакой йоги (о которой пишут иные критики), никаких апокрифов, тайных знаний и знаков. Есть конкретные упражнения на концентрацию, которые освобождают нас от повседневной грязи. Осенью в Москве выйдет книга о моем методе. К ней будет прилагаться DVD: запись моего тренинга с комментариями. Думаю, это многое прояснит.

— Актеры, занятые в «Конце игры», участвовали и в вашем «Эдипе». Результат тренинга не исчез за эти годы?

— Сегодня я репетировал с актерами, игравшими в «Эдипе»: Семеном Сытником и Игорем Волковым. Они держат энергию. Ведь они занимаются тренингом дома, выполняют упражнения до сих пор. И это видно по форме, в которой они находятся.

— Где будет идти «Конец игры»?

— На главной сцене Александринки, там, где шел «Эдип».

— Разве это пространство подходит вашему методу? Сцена-коробка, ярусы, издавна разделяющие публику на социальные этажи. Не амфитеатр, где публика — единое целое.

— Социальное неравенство отпечатывалось в театре всегда. Даже в амфитеатре «большие люди» сидели в первых рядах на мраморных скамьях. В случае с моим «Эдипом» архитектура Александринки положительно сказывалась на актерах. Они играли не на партер, а устремившись наверх, к третьему ярусу и выше. А наверху горел красный огонек, и я говорил артистам, что в этом огоньке — Дионис, и играть надо для него.

— Вы родились в деревне почти у подножия Олимпа, на репетициях говорите о Дионисе и Аполлоне как о живых существах.

— Видите ли, у богов есть человеческие свойства, слабости и страсти. Но у человека есть божественные свойства — или он, по крайней мере, хочет их обрести. В герое древней трагедии есть желание стать Богом. Это в нас вытравил XX век, навязавший образ маленького человека, человечишки. Как его изобразил Чарли Чаплин. В нынешних персонажах нет дерзкого желания стать богоподобными и столкнуться с другими богами, заглянув им в лицо, преодолеть повседневность.

— Вы считаете, это возможно сделать сегодня?

— Кто-то может, но их немного. Капиталистический мир, глобализация не предполагают существование таких людей, делают из человека потребителя, манекена, который живет безвольно: делает покупки, смотрит телевизор, ходит в туалет, ест, пьет.

Мои беккетовские герои уходят от этого. Разрывая все социальные связи, порывая с обществом и его установками, наказаниями, налогами, они дают нам возможности, которых нет в нашей обычной жизни. И, естественно, эти герои открывают глаза на то, что такое смерть. Они пытаются найти жизнь внутри смерти — и смерть внутри жизни. И это дает надежду.

- ВКонтакте