«Палладио в России» как стремление к классической гармонии

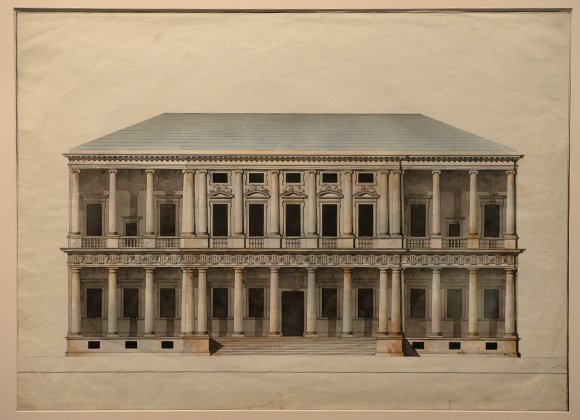

До 26 июля сразу на двух площадках в Москве проходит выставочный проект «Палладио в России», рассказывающий о влиянии уникального мастера позднего Возрождения Андреа Палладио на российскую архитектуру. Экспозицию в хронологическом порядке поделили между собой Хлебный дом Музея-заповедника «Царицыно» («От барокко до модерна») и Музей архитектуры имени Щусева («XX век»).

Как рассказала «Известиям» директор Музея-заповедника Наталья Самойленко, в «Царицыно» экспонируются 2/3 всей выставки. Изначально она была создана для перекрестного Года России–Италии и должна была наглядно продемонстрировать близость итальянской и русской культур.

— Эта выставка экспонировалась в Венеции и должна была познакомить итальянцев с тем, насколько глубоко проникло итальянское, палладианское влияние в русскую культуру. Нам было очень важно показать итальянцам знаменитые императорские дворцы и, самое главное, познакомить их с памятниками русской провинции, поскольку палладианские постройки встречаются по всей России. В Венеции выставка прошла с большим успехом, и нам захотелось показать ее и в России, в несколько расширенном варианте. В таком виде палладианство не показывалось никогда, — пояснила Наталья Самойленко.

По ее словам, на выставке в «Царицыно» представлено палладианское искусство XVIII–XIX — начала XX века. Прежде всего это многочисленные архитектурные рисунки и зарисовки, в том числе — проспектов и ключевых зданий Санкт-Петербурга. Отдельный зал выделен первому последователю Палладио в России — Николаю Львову, создавшему церковь св. Екатерины в городе Валдай, проект дома графини Строгановой и др., а также впервые выполнившему перевод на русский «Четырех книг об архитектуре» Палладио.

Как объяснила директор музея-заповедника, перенося выставку в Россию, организаторы столкнулись с определенными трудностями. Если, к примеру, в Венеции публике не было необходимости объяснять, кто такой Палладио — из окна Музея Коррер видны непосредственные постройки архитектора, то для широкой московской аудитории пояснения оказались необходимыми. В «Царицыно» просветительскую функцию взяла на себя баннерная выставка на открытом воздухе, рассказывающая как о самом Палладио, так и о московских палладианских постройках.

— Очень важно, что Палладио был не только крупнейшим архитектором-практиком XVI века, но и теоретиком, создавшим трактат об архитектуре из четырех книг. Наша выставка начинается с рукописи одного из подвижников Петра I, описывающей поездку Петра с приближенными за границу, где впервые упоминается Палладио на русском языке. Тогда это было синонимом архитектуры: именно с Палладио в Россию пришла европейская культура, — поделилась директор.

Влияние Палладио было столь велико, что посетителям выставки в каком-то смысле предлагается любопытная игра. Путешествуя по залам музея, гость встретится и с шедеврами живописи авторства Поленова, Борисова-Мусатова, Кандинского, Сороки и других, и с шедеврами императорского фарфора, и с планами Царского Села и Павловска, с удивлением открывая для себя общие во всех экспонатах: влияние классицизма и античности.

— Это выставка скорее о людях, нежели об архитектуре. Это палладианство как стремление через творчество Палладио прийти к самому пониманию классической гармонии. Палладио — тот язык, на котором русские учились говорить, осваивая европейскую традицию, — заключила Наталья Самойленко.

Но один из главных курьезов выставки в «Царицыно» — антипалладианство самого дворцового комплекса, где сейчас размещена экспозиция. Как рассказала изданию директор, Екатерина II, заказывая Василию Баженову Царицынский дворец, думала о фантастических, готических, древнерусских формах. Однако за 10 лет, которые строился дворец, в Россию приехали адепты Палладио Чарльз Камерон и Джакомо Кварнеги, и вкус общества и царицы изменился. Поэтому когда Екатерина приехала смотреть на готовый проект, «Царицыно» ей просто не понравилось.

Оставшаяся, небольшая часть экспозиции, рассказывающая о русском палладианстве в XX веке, представлена в Музее архитектуры имени Щусева. В частности, там можно увидеть проекты Ивана Фомина, Ивана Жолтовского, Алексея Щусева, рисунки и живопись Левицкого, Боровиковского, Бенуа, Кандинского или даже изображение дачи Любови Орловой.